«Il re è nudo!». Pasquale Panella è come il bambino nella fiaba di Andersen: fa a pezzi da più di quarant’anni il vanitoso incantesimo di cui si ammanta la discografia – così come la letteratura, la poesia, il teatro e tutto ciò che incrocia il suo sguardo – con giocosa perfidia e infinito godimento. Orfico, ermetico, dadaista, tutti accostamenti giusti, ma per un batter di ciglia. Averci a che fare, sia personalmente che attraverso i componimenti, è come lasciarsi continuamente ingannare da un effetto ottico: guardi il bastone nell’acqua e ti sembra spezzato, lo sollevi e ritorna normale. Fra le tante trasformazioni, per rimanere in fin dei conti sempre uguale, è autore dei testi – tanto amato quanto vilipeso – dei “dischi bianchi” di Lucio Battisti, demiurgo della rinascita di Amedeo Minghi con il famigerato “trottolino amoroso” e più recentemente fautore della riscrittura di opere monumentali quali Notre–Dame de Paris e Romeo e Giulietta, che sono valse a Riccardo Cocciante gli applausi entusiastici di ogni platea nel mondo.

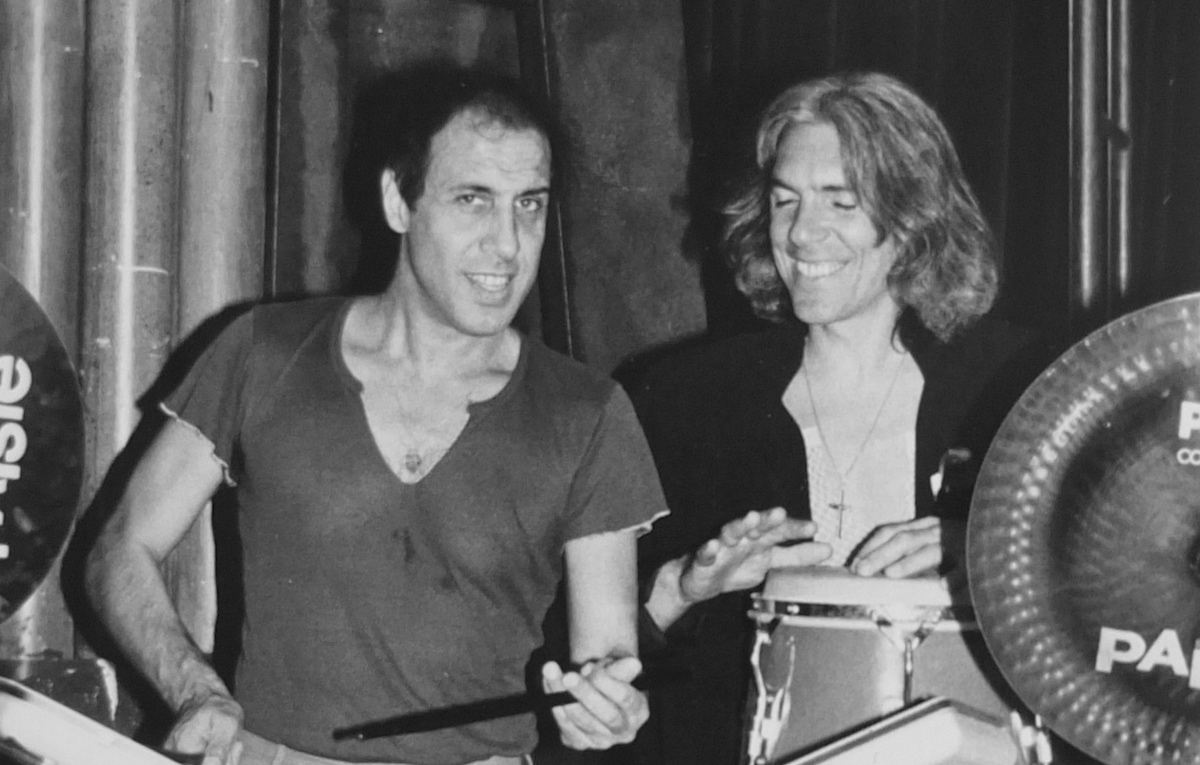

Sfuggente come un’assonanza, si nega non solo al successo, ma persino al contatto umano. Ci sono artisti che, pur avvalendosi da tempo della sua “poetica”, definizione che disprezzerà, lo riconoscono a malapena in foto. Poche, anche queste, e tutte rubate a margine di sporadiche letture pubbliche (come quella in copertina, dello storico fotografo romano Marcellino Radogna). Odia le recensioni: fastidiose le lodi, lo aizzano le critiche: «Mi fan venir voglia di andare al bordello».

Quella che state per leggere, più che una intervista è forse la fine di un’amicizia. Non che siano dichiarazioni trafugate, visto che con lui è quanto mai vero il detto “non si ruba a casa dei ladri”, ma perché se fosse per la cavillosità che lo contraddistingue questa lunghissima chiacchierata non avrebbe mai visto la luce. Sarebbe continuata chissà per quanto e quali destinazioni. Ho scelto di interromperla e darla in pasto a lettori, musicologi e letterati. Perché Pasquale Panella è un genio, e nell’epoca che stiamo vivendo abbiamo ancor più bisogno di una via d’uscita dalle banalità in cui siamo immersi. Così ecco a voi servito il “tradimento”: «Lo fai contro le mie volontà tutte, però fallo» e nonostante il protagonista si professi fedele a una sola proposizione, quella del celebre trattato logico-filosofico di Ludwig Wittgenstein: «Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere».

Da tempo ti rincorro. Mail, telefonate, tramite l’ufficio stampa della casa editrice dell’ultimo libro. Nessuna risposta per settimane. Poi un giorno, a sorpresa, mi hai chiamato tu.

Non sfuggo, infatti eccomi qua a braccia pendule con le armi a terra. Ma non riesco a concepirmi come interlocutore del giornalismo, ontologicamente. Però non mi tiro indietro, sempre ricordando che non amo essere intervistato. Non che non apprezzi il genere intervista, sono io a essere un de-genere. Lo fai contro le mie volontà tutte, però fallo.

Parto dalla “scusa” usata per avvicinarti e cioè il volumetto che si intitola Naso. O delle cattive letture, delle scritture impure della fine degli anni Sessanta e pubblicato ora per la prima volta da Fefè Editore. Un’opera giovanile uscita a quasi 50 anni di distanza. Piuttosto inusuale.

È una cosina dei miei 19 anni, che colloco quando andavo a scuola, alle superiori, ed ero uno dei peggiori studenti d’Italia. L’ho scritto in classe, così mi procuravo delle ripetizioni di anni, ero scarsissimo. Il banco lo usavo come ufficio, mentre la notte andavo nei teatrini a fare questi affastellamenti di cose, tutti svianti. È un testo che continua a sfuggire a una ipotesi di teatro, a una eventualità scenica.

Come mai tanta avversione a esporti pubblicamente?

La promozione mi fa schifo. In questo momento penso: “Già divento personaggio”. Sono teatrale di natura, però mi dà fastidio promozionalmente. Se lo vivessi su un palco a rischio dei pomodori, andrebbe bene. Ma parlare, facendo diventare megafonico quel che dico, mi fa senso. Sono cavilloso, proseguo subito a revisioni del testo, senza parlare delle inesattezze. Mi dà fastidio se parlano bene, mi aizzano quelli che si esprimono in maniera negativa. Parlando pre-novecentescamente, quando leggo le critiche mi vien voglia di andare al bordello.

Si dice in giro che lo scorso gennaio tu abbia compiuto 70 anni. Nessuna celebrazione pubblica, anche se non penso ti sia dispiaciuto. Ma cosa fa Panella nel suo quotidiano?

Dicerie dicerie… ho dovuto cambiare spesso la carta d’identità, ho fatto carte false. Sul mio quotidiano, i testi cantati non sono testi cantati. Sono testi scritti. Una volta lo dissi, forse solo a me: sono loro il mio romanzo, la mia biografia. È tutto vero. Ecco perché non capiscono cosa io stia dicendo. La gente non concepisce ciò che è vero. Più ci si avvicina al vero e meno è comprensibile. Non come i cantautori, con le loro stupidaggini più o meno engagé: “La locomotiva…” delle cose da ridere. Oppure le poesiole con le rimucce. Letto Pascoli hai letto tutto. Lui ha risolto la rima meravigliosamente e se vogliamo un po’ Carducci. Quello che ho scritto è il mio quotidiano.

Pare che non ami neanche le recensioni sui tuoi scritti, che siano nelle canzoni o nei libri.

Sono stato il peggiore in tante cose, ma di certo sono uno dei più grandi ignoranti di musica leggera del mondo. Del mondo! Non me ne frega niente, non l’ho mai ascoltata, non me ne importa nulla, mai avuto giradischi e dischi, e considerazioni mica tanto benevole per chi ascolta le canzoni.

Eppure, sui “dischi bianchi” con Lucio Battisti i critici hanno aperto dibattiti infiniti, non ancora risolti.

Ecco, qui cominciamo a diramare mica poco. Ci sono state cose veramente orribili che hanno tentato delle povere creature, con libercoli nei quali azzardavano interpretazioni. Delle vere fesserie! Tra l’altro uno di questi mi si è presentato davanti, mentre facevo una lettura, e mi diede il libro, che è rimasto nella busta come me l’ha passato. Fanno interpretazioni del tutto sbagliate. Me ne avevano parlato, così gli dissi: “Ma tu, lo sai che tutto quello che dici è falso?”. E lui rispose: “Sì, ma anche di Shakespeare”. Comprendo la giusta analogia, ma allora “sé po’ dì tutto”. Quello che gli sfugge è che sia vero e rinviano ad altro che non vuol dir nulla. Non parlo d’altro da me e da ciò che mi circonda.

Cerchiamo di aiutarli spiegandogli chi ti ha ispirato. Quali sono i tuoi riferimenti?

I libri delle elementari. Uno su tutti, tengo a citarlo, un testo decisivo che si intitola: “Passerotti”. Ce l’ho ancora, dalla prima elementare. Quando leggo quel libro, praticamente ci annego dentro. È la totalità. Da quel volume annego totalmente in me. Poi esco fuori, mi do una asciugata e scrivo due-tre cose. E adesso voglio fare io la domanda a te: trovi i riferimenti di questo testo in quello che scrivo? Sai, la “grande intervista” è una scaramuccia, no?

Avendo una mamma maestra elementare, potrei anche rintracciare quel libro. Il difficile è ricondurre “Passerotti” ai testi che hai scritto.

Anch’io avevo una mamma maestra. Ma sai l’ultima, io stesso sono maestro elementare. Qualcuno mi si rivolge con questo appellativo: “Maestro”. Ma come, gli rispondo, già mi conosci? Avevo scelto le magistrali perché sulla carta sarebbero dovute durare meno delle altre scuole, quattro anni e invece ce ne misi sei! Poi feci delle supplenze ma senza entrare di ruolo, capendo che non era roba mia. Facevo lezione e poi correvo in teatro, come quando ero studente.

Già allora giocavi con le parole e il loro significato?

Rischiai una denuncia per istigazione al turpiloquio. Non era vero niente, naturalmente. Io non apprezzo la poesia, ma istigavo gli studenti al poetico spingendoli a scrivere le parole che più sentivano. E così, alcuni di loro cominciarono a sciorinare parolacce. Un bel giorno, mi ferma il preside con il padre di un ragazzino, di mestiere brigadiere. Era pronta l’istruttoria. Allora dissi: «Chiamiamo il bimbo. Risolviamo subito la pratica, non ho tempo da perdere». E lo interrogai: «Il maestro ti ha forse dato un dettato?». «No». «E quelle parole dove le hai ascoltate, che così sentitamente ti sgorgavano dal cuore?». “A casa da papà”. Ecco, capito come si fa la poesia?

Qualche tempo fa intervistando Alberto Salerno, mi disse che la sua personale classifica degli autori di “canzonette” era questa: al primo posto Giancarlo Bigazzi, secondo Sergio Bardotti, al terzo Mogol e al quarto lui. Però in privato mi confessò di stimarti.

Non le chiamerei canzonette, io al massimo faccio uscire canzoncine. Canzonette lo usano in accezione peggiorativa. Non li conosco. Sono tutti sicuramente nel loro esercizio più adatti di me, come Salerno, Migliacci, Calabrese. Le canzoni non le so scrivere. Ho scritto parecchi testi per canzone. Si scrive perché si sa di saper scrivere. Se sai di saper scrivere, tu sei il migliore. Sai per chi è difficile essere il migliore? Per sé. Io andrei alla morte, e non abiurerei, affermando chi è il migliore: “Io”.

Non a caso in passato hai dichiarato: «Se devo chiedere un parere autorevole, lo chiedo a me».

Sì, certamente. E aggiungerei: «Eppur mi muovo».

Ma c’è qualcuno che apprezzi, sia in ambito musicale che letterario o semplicemente intellettuale? Ti faccio due nomi che sono sempre nel vortice delle polemiche, ma che certamente hanno spessore: Vittorio Sgarbi e Morgan.

(Scoppia a ridere) ma come non riconoscere a queste figure una certa vivacità espressiva, come di un altro che è stato il mio direttore: Giuliano Ferrara. Sì, certamente. Ma cosa condividiamo? Niente. Da ottobre neanche più il cane bassotto, che so essere una passione di Ferrara. Di fronte a una vivacità espressiva, molti dicono “è il suo pensiero”, ma davanti a questo parliamo ancora di pensiero? Quel che conta è la vivacità espressiva. Qui siamo contemporanei di figure che veramente vanno appresso a un pensiero. Ma per favore, quale pensiero? Ho scritto una raccoltina intitolata Pensiero Ballabile. Si trovano su Youtube.

Morgan è un musicista colto e anticonformista, neanche con lui ti troveresti?

Penso di tutti, che nelle loro espressioni sono più bravi di me. E io sono più bravo nelle mie. Mica saprei cantare o suonare come Morgan. Neanche pettinarmi come Morgan, lui si pettina da dio. Credo che, alle volte, collaborare è una rovina. Sono cose che se accadono, accadono. Così, senza pensarci molto. Se per caso inciampassimo tutti e due nella stessa aiuola e ognuno acchiappasse l’altro per non farlo cadere: “Ah tu sei Morgan?”. “Ah tu sei Panella?”. “Facciamo una cosa?”. Ecco, per dire.

Quindi nessuno che stuzzichi il tuo interesse?

Se devo utilizzare la figura del piacere, a me piace farlo nel momento in cui lo sto facendo per chicchessia. Come Totò. E quello che sto facendo è il meglio. Senza distinzioni. L’uno vale l’altro e tutti valgono tutto. I migliori artisti italiani? Con spavalderia risponderei: quelli con cui ho collaborato. Non ho rammarico per nessuno. Perché vige la legge della sperimentazione. Il piacere è farlo, non viene da altro.

Così avvenne con Lucio Battisti. Cosa ti resta di lui a 22 anni dalla scomparsa?

Tutto quello che è stato. Niente di testimoniabile da me a nessuno. Quelle personali visibili sono già nelle cose scritte. Non parlo di nessuno con i quali ho collaborato. Conoscendo quello che travisano e deformano alcuni sedicenti testimoni, posso solo dire che è tutto falso.

Restano però cinque album, i cosiddetti “dischi bianchi”. Amati da alcuni, detestati da altri. Ma su un aspetto mettono d’accordo tutti: non vengono mai riproposti nelle celebrazioni battistiane. Come mai?

Quando li ho scritti, avendo una vaga idea di chi fosse Battisti, per me era il momento di togliere le sue canzoni dai falò, dai pianobar, dalle gite. Il passato di Battisti è trivializzato da questa roba. Credo sia molto offensivo un pullman che canta Battisti. È offensivo per un artista. Lo usano come scarico. Un defaticamento. Come la Roma mentre fa allenamento, canta Battisti. Anzi no, perché noi siamo seri.

Voi giallorossi cantate Venditti.

Ho un rispetto altissimo per Venditti. Tra noi non c’è nessun contatto, ci incontrammo una volta e fu molto ammirativo. Ma ho un rispetto incrollabile perché ha scritto “Grazie Roma”. Non perché ha scritto un inno per la Roma, ma perché è scritto benissimo. Io un inno non saprei mai farlo. Se devo decidere, scelgo prima una squadra del cuore in modo da potermi permettere di avere un cuore.

Difficile immaginare Pasquale Panella che canta Grazie Roma.

Ecco, questa è bellissima! A ciò servono gli artisti. Come diceva Auguste de Villiers de L’Isle-Adam: «Vivere? I servi lo faranno per noi». Ossia, tu dicevi: vedere me che canto “Grazie Roma”. Per questo ci sono gli artisti: la canta Venditti e non io. Perché io non saprei cantarla e neanche scriverla. Ma è una banalità, che andrebbe epigrafata: l’artista fa qualcosa che un altro non sa fare, Venditti in questo è paradigmatico. Io non lo canto mai, perché lo fa già bene lui.

Insomma, l’operazione con Battisti fu distruggere tutto ciò che Battisti era con Mogol.

Sì, volevo toglierlo dai falò, dalle tradotte, dai bus dei turisti e soprattutto, quello di cui sono davvero soddisfatto è che quando scrivevo i testi pensavo: di queste cose non potranno parlare. Toglierle anche dalla voce critica. È il vero grande risultato contro la morte. Io che “Eppur mi muovo”, ovvero non torno indietro dal denunciare al mondo chi sia il migliore, ecco, davanti alla morte dico: è assolutamente così. Mi da irritazione quando arrischiano a parlarne, perché sono tanto cretini che non ne devono palare.

C’è anche chi ha insinuato che ti sia approfittato di Battisti.

Battisti per danaro? Intanto è lui che ha chiamato me per lavorare su Pappalardo e poi mi ha chiesto, eventualmente, di proseguire. Questa affermazione è offensiva per gli artisti. Per me uno vale l’altro. Considero grande Marco Armani quanto Lucio Battisti. Se senti i provini di Armani, cadi per terra. Ti prende un colpo. I soldi meno li pensi e più ti arrivano. Devi ignorarli. Se sai fare una cosa falla, ti darà da vivere. Quanto all’aver fatto i dischi di Battisti, è stata una rogna più che altro.

Con tutto il rispetto per Marco Armani, ma Battisti aveva un peso ben diverso.

Figure importanti della discografia mi sconsigliavano di lavorare con Battisti. Fu un gesto coraggioso da parte mia. Non mi preoccupo mai del rischio, anzi, vado volentieri a rischiare. Ma se vanno a notare le mie collaborazioni, ho sempre preso artisti con problemi. Non se ne è accorto nessuno! Amedeo Minghi era stato licenziato. Molti artisti mi chiamavano, perché essendo nel “problema” accettavano il rischio che scrivessi per loro. Perché io sono rischioso. E diciamolo al meglio a queste persone che si permettono il lusso di certi giudizi: probabilmente molti si sono rivolti a me perché altri non volevano lavorare con loro. Ma l’artista vero, e lo dico io che non sono sensibile a questo, deve guadagnare tanto. Non invoco il dolore per scavare una pagina. I dolori ce li spartiamo tutti nella stessa misura, chi prima e chi poi.

I dolori non sono utili alla creazione artistica?

Chi scrive veramente scrive, non dipendentemente da. Ed è abbastanza un atteggiamento usuraio il tirare su l’acqua dai profondi pozzi del dolore, per dirla in maniera squagliata. Si è diaristici.

In seguito, parecchi critici hanno rivalutato i “dischi bianchi”.

Sulla critica posso raccontare questo. Un periodo in cui facevo parecchi dischi, non li firmavo perché non mi andava di essere così presente. E qualcuno che mi fece notare che su un noto giornale, c’erano le recensioni degli album di Battisti e di Minghi. Nel primo, firmato da me, non accoglievano favorevolmente le parole del sottoscritto, nell’altro, non firmato, ne celebravano i testi con una aggiunta: “Mica come Panella…”. È una pagina autentica.

A differenza di Battisti, la collaborazione con Minghi ha dato risultati anche nelle vendite.

A proposito di danaro. A quel tempo, la mia vita era pagata da La vita mia. Battisti non produceva nulla, poca roba. Sarei morto di fame. Non c’erano tv, radio, spettacoli per quei brani. I dischi sono una porzione dell’intero. Minghi con una serata mi dava un anno di Battisti. E pensare che era stato annunciato come un fallimento. Invece quel rischio sperimentale ha pagato. Con Battisti non ero sperimentale, soprattutto dal secondo disco li scrivevo in una settimana. Ma perché mi fermavo, sennò ci avrei messo un giorno. Tutto quello che ho fatto è perché mi hanno chiamato.

Quindi chi crede che i dischi con Battisti siano sperimentali sbaglia e dovrebbe guardare più a quelli che hai condiviso con Minghi?

Con Minghi ho fatto vera sperimentazione. Esiste la catena espressiva delle prevedibilità: la città vuota, il cane che abbaia. Ovvietà. “Binario, triste e solitario”. La bravura sta nel non usare quelle espressioni. Con Minghi, data la potenza melodramatica della sua musica, dovevo sperimentalmente lavorare intorno alle strutture della scrittura sentimentale. Quella di Minghi è bella musica. È difficile essere dei melodisti bravi. Lo avverti quando cantano dai balconi. A distanza, la musica è piena di echi, sporca, con rimbalzi e allora la composizione fatica moltissimo ad arrivare. Gli altri pensano al Coronavirus e io alla composizione musicale, ma ti rendi conto?

A ognuno il suo mestiere.

Come chi fa ricerca sul virus, anch’io sperimento facendo compiere dei passi avanti all’umanità in altre direzioni. Non sono medico o biologo, credo di essere l’unico in Italia. Gli altri sanno tutto. Quindi mi applico a quello che so fare. Non a scrivere ma a vivere la scrittura come sperimentazione. Stando alla musica dai balconi che fatica a farsi afferrare, ho sentito “Nel sole” di Al Bano e quella è arrivata immediatamente, perché melodicamente è scritta bene.

Certo la melodia è importante, ma certi testi possono renderla popolarissima. Come quel “trottolino amoroso” sul quale non solo i critici, ma persino i filosofi si sono applicati.

Una volta Mietta era intervistata da Red Ronnie che gli chiese, inorridito: “Ma quel trottolino amoroso…” e lei gli rispose: “Ma perché, tu non lo fai?”. Lui sbiancò.

Com’è nato?

Se lavori strutturalmente a una pagina, lo avverti, lo senti, ti permetti delle eversioni, puoi azzardare, lasciarti andare. Che c’è dietro? Un innesco tra la scrittura piana, melodica, cioè la linea del canto, che somiglia alla struttura romanzesca che io non amo. E poi una insinuazione di trama, che altresì non apprezzo. Allora va lavorata, perché capisci che l’intreccio è un intrecciarsi di cose. Senti che la devi muovere in quel modo, deve caderci questa immagine roteante, violenta, un vortice immaginifico. L’amoroso deve girare intorno a qualcosa. Poi ricordi che esistette la scrittura automatica, il surrealismo, qualcosa di scabroso. Come il gattino annaffiato, ma annaffiato da chi? Quando uno scrive è come un comandante d’armata e intorno a sé chiama tutte le truppe. Comprese certe reminiscenze di Colazione da Tiffany, del gatto che si ricordano tutti. Ma non basta. Il gatto nel libro è scritto in un modo, nel film rappresentato in un altro. E Truman Capote se ne risentì. Sai che stai riproducendo tutto ciò. Ma quelli che giudicano, che ne sanno??!

Effettivamente, in pochi hanno colto tutti questi riferimenti.

E invece crei degli inneschi, degli stridori, dei cortocircuiti. E allora, in quel testo c’è una baraonda di tutto. E tu godi che lì dentro veramente sia confluito tanto di quel che accade. Non solo nella vita, che è il meno, ma nella vita in rapporto alle cose dell’arte: che siano icone, statue, libri, poesia, canzoni o film. Nella vita accade molto meno di quel che accade nell’arte.

Quanto tempo impieghi alla stesura di un testo per canzone?

Con Battisti ne scrivevo, per andare lungo ed escludendo il lunedì e il sabato di una settimana, una al giorno. Ma pure tre. Il mio record è 18 testi in una giornata.

«Mi dicono che sono orfico, ermetico, dadaista, ma storicamente non posso esserlo. Mi chiamano così perché non hanno una parola di nuovo conio». È una tua dichiarazione. Allora, come definire la scrittura di Panella?

La pagina è l’eterno. Il per sempre. È una struggente perfidia, come gli amori estremi. Sarà ascoltata come una canzone. E ti fa godere. Crederanno che è solo una canzone, senza cogliere quelle piccole secretazioni, quei secrétaire. Su Vattene amore potremmo stare a parlarne sei ore.

E come avviene la costruzione di questa “pagina”?

Esiste la memetica, formata da moduli e nuclei espressivi, totalizzanti nella loro formulazione. Si prendono tutto. Informano di sé il mondo. Uno banalissimo, stra-ripetuto: «Di ciò di cui non si può parlare si deve tacere», sentenziava Ludwig Wittgenstein nella proposizione più celebre del Tractatus logico-philosophicus. Nonostante sia un trattato logico è incredibile come la condivisione sia illogica. Non devi dimostrare il perché. I suoi assunti sono indiscutibili, cioè con la logica non li raggiungi. Si annunciano e valgono come annuncio. Non devi dedurne, dibatterne, no, grazie al cielo! E quando a scuola sono incocciato in una battuta del genere immediatamente ho capito: un giorno tutto questo lo commetterò! Cioè commetterò dei testi di cui non si potrà parlare. Come mai? Perché di questi testi non si può dire. Si dicono essi, è semplice. Solo quelli son così, parlando di canzoni. Realizzano l’illogico annuncio di un logico. È bellissimo! Sto dando i numeri, pensi? No, sto dicendo la verità.

Certamente non è semplice starti dietro, soprattutto riferendosi alla forma canzone.

Potrebbero prendermi per scemo, ma ben venga perché la scemenza distanzia dal dibattito, dall’atteggiamento pseudo-critico, da qualsiasi approfondimento. Non diamoci chiacchiera fingendo di fare sul serio, per decriptare che? Mi sto divertendo io a decriptare quello ho scritto. Per me non c’è differenza tra i testi per canzoni, per il teatro o gli articoli. Come nella meccanica delle acque: tutto confluisce.

Nel mondo della canzone tout court non hai molti riferimenti. Quali invece in letteratura o in filosofia?

Io vengo affettuosamente dal Bronx di Roma, da Centocelle. Per essere un po’ triviale: mi faccio due enormi palle quando leggo le letterature correnti. Sono anche uno dei peggiori lettori del mondo. Dopo due righe già non sopporto più nulla. Se la vivi a tal punto come la vivo io, non puoi concepire la lettura come la si concepisce. Quando sento parlare di come dovrebbero essere letti i libri, mi viene il voltastomaco. La scrittura non va letta.

E cosa bisognerebbe farci?

Io per esempio non andrei letto, andrei visto. La scrittura appare. Sembra la battuta: cerco di scrivere poco per non correre il rischio di esser letto. È la verità, perché la gente ti legge, ti compulsa. Ma la scrittura è apparizione. Laddove non è apparizione è inganno. In questo era bravo Borges. Non appare, inganna.

Non facile neppure il tuo rapporto con i giornali. Raccontò Aldo Vitali la tua cacciata da La Voce, il quotidiano diretto da Indro Montanelli.

Montanelli ripeteva: “Questo non lo capisco ma è un genio”. E mi pubblicava. Ma siccome il giornale era di una cordata, tutti quelli intorno gli ricordavano che non ero in linea con i lettori. Il che era verissimo. Un giorno scrissi un testo nel quale venne fuori con una certa maggiore evidenza che non mi riferissi al “bacino” di pubblico. Conteneva una elaborazione fonico-parodica dell’inno d’Italia. Mi riportò Vitali l’accaduto. Montanelli era a Cortina e la “cordata” andò fisicamente dal direttore a reclamare la mia testa perché “Panella disturbava l’uditorio”. E Montanelli alla fine cedette. Ma la redazione fece addirittura un piccolo sciopero. No, non vi preoccupate gli dissi: «Io non sto là dove non mi si vuole». Non mi rivolgo al pubblico de La Voce? Hanno ragione, mi hanno scoperto! Finché non mi si scopre faccio quello che voglio, quando mi scoprono, me ne vado.

Quando Gianni Boncompagni sulla tua collaborazione con Battisti disse: «Dio li fa e poi li accoppa» gli risposi così: «Sono un teppista, ci vediamo fuori che facciamo un po’ di letteratura con le mani». Ancora per via delle origini nel “Bronx” di Centocelle?

Spero che l’abbia presa come una laurea. Sono abbastanza reattivo, così come per me scrivere è reattività. Alla vita. Non mi è mai capitato di venire alle mani, però, visto che a un certo punto, quanto poteva capitare di avere uno scontro, la parola ha sempre vinto. Li facevo soccombere di parole. Oppure, fungevano da innesco del desiderio, arrivando alla fascinazione. Se sei bravo, la rissa è seduzione. Sai com’è, si parla anche lì di accensioni.

In questo viene in aiuto la tua voce, sulla cui seduzione Barbara Costa ha scritto: «È eroina che scende nelle vene, ti crolla le ossa, non ti collassa ma è lingua che ti batte sul clitoride, e ti viene voglia di aprirgli le gambe». Che rapporto hai con le donne?

Se non ci fossero non ci sarei nemmeno io. Non sopporto l’amicizia con gli uomini, per esempio. L’amicizia in sé. È una cosa che non ho. Non so se sono cambiate le donne. È cambiata la loro offerta espressiva. È interessante, in questo caso, il rapporto donna-canzone. Alle donne non importa nulla delle canzoni. In questo sono grandi. Nemmeno a me importa nulla. L’uomo invece è di natura lamentosa, vittimista, un piangente. Quando si dice “uomo”, non dico “umanità” o “creatura umana” oppure “l’essere umano”. Io credo che l’uomo sia l’umanità al suo peggio.

C’è un uomo, un grande del teatro, al quale sei stato spesso accostato. Parlo di Carmelo Bene. Forse in un certo modo di intendere l’arte siete piuttosto affini, non credi?

Lui era un provinciale, io un periferico. È una cara persona, ho molta ammirazione per come sia riuscito a prendere per il culo tutti con la sua “trombetta”.

Non mi pare un gran complimento, per uno la cui voce è stata accostata a quella della Callas.

C’è molto affetto, non credere. È curioso e anche umiliante, come per Battisti benché diversi. Sono minimi comuni denominatori del massimo. Raggiungendo loro, i contemporanei, i cultori della musica, del teatro, dell’arte, credono di aver dato. Sono stati scelti, perché convenienti. E gli faccio un complimento, perché Carmelo non era un attore, Albertazzi era molto più bravo. Come Gianrico Tedeschi che ha compiuto 100 anni, altro grandissimo. Per non dimenticare Gianni Santuccio, un padreterno! Però con Santuccio già entravamo nella rarefazione, la gente si perdeva, perché ti portava in alta montagna, ti toglieva l’ossigeno con le sue sottrazioni. E poi arriva Carmelo con quella “trombetta”… lo dico con tanto affetto.

Meno male che c’è affetto…

È una qualità anche quella dell’attore, non credere. Il Capitan Fracassa è così, uno che si gioca il pubblico. Non gioca la propria vita, ma la vita del pubblico. E la gioca basandola sulla voce. Consentendo al pubblico di aver dato. Il pubblico, d’altronde, sente i cantautori e crede di conoscere la letteratura. Credono di aver dato, appunto. Gli uomini. Le donne no, mai. D’altronde il maschile è sempre in vendita, pronto allo scambio. Io ti do la mia attenzione, tu mi dai la presunzione di quella cosa estetica. Figure come Carmelo Bene erano bravissime nel farglielo credere. Si parla comunque di artisti, l’artista in fondo è questo.

Non vi siete mai incontrati?

Il nostro incontro è da desecretare. Se non si seppe allora vuol dire che non doveva esser noto. Sono cose belle, ma del tutto personali e la loro vitalità è nel fatto che siano ignote. È affascinante far vivere l’ignoto. Se dicessi che qualche testimone c’è, ne dedurresti che ci sia stato un palco. Ma io non l’ho detto.

Un punto di incontro è il tifo giallorosso, anche se da qualche anno son più dolori che gioie.

La Roma non va bene, ma chi se ne importa. Per vincere me la devo vedere io, le mie vittorie devo farle io. La mia squadra di calcio è il tragico. Bisogna anche soffrire. Con la Roma entro in estasi di sconfitte. Alla terza voglio continuare a perdere come in una ebrezza. Senti di vivere tragicamente, ma la tua tragedia è la tragedia del costume. Teatro puro. La sera accendo la tv e quando arrivano i talk show, mentre spilucco qualcosa, appena spunta un politico mi chiedo: “C’è una partita? Dov’è un centravanti? Datemi un difensore, o almeno un portiere!”.

Immagino tu senta la mancanza almeno di Francesco Totti, o sbaglio?

È il capitano, resta il capitano! Ho visto che fa la più brutta pubblicità del mondo. Gesù, quando lo vedo che si impegna nelle pubblicità… ma dico, santiddio, gli ci vuole un designer nel comportamento. Tra l’altro in questo spot pubblicizza un prodotto per lavatrice che è biancoceleste. Ma le vedono queste cose o no? Non sarebbe corretto dirlo perché resta il capitano, però mi scapperebbe: «A Francè è pure biancoceleste quello che butti in lavatrice». Ma è il capitano, qualsiasi cosa dovesse succedere. Anche lui, come tutti i grandi, vive questa attrazione per la disfatta, che si realizza con tali prestazioni. Come quando fa l’attore, con le barzellette. Solo questo gli direi: “A Francè, ma me voi chiamà quanto devi fa stè cose?”. Fatti consigliare. Comunque, è sempre il capitano!